歴史上の読み物:インドのパール

5月 29, 2017

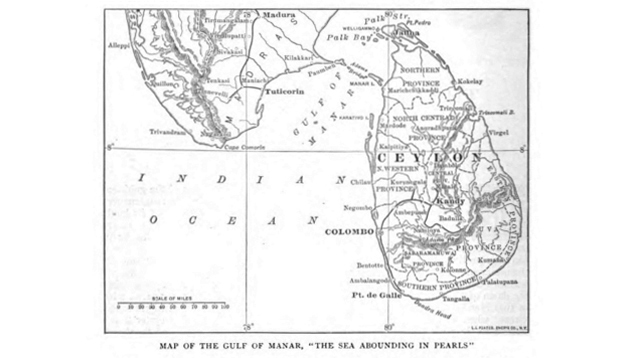

インドをスリランカ島から分ける、このマナール湾とポーク湾(またはポーク海峡)の浅瀬は、数千年に渡り、天然パールの重要な原産地となっています。 真珠貝は伝統的に小型ボートから作業するダイバーによって回収されます。海水産貝の殻を集めるために石の重量の助けを借りて海面下50フィートまで潜ります。 その殻は、袋、バスケットまたは網に入れられ、水中に短時間入っていたダイバーは海面に戻ってきます。 各ダイバーは貝殻を集めるためにこれを繰り返します。

この読書リストの使用方法

この読書リストは、インドの真珠養殖の歴史について学ぶ機会をみなさんに提供するために編集されました。 これらの記事の多くは1800年代および1900年代初期に発行されたものですが、この時期、歴史的重要性が高い有名な宝石鉱床が多く発見され、宝石学や鉱物学が科学となりました。 このリストは、時が経つにつれてのアイデアの発展を強調するために、年代順に提示されています。 このリストは包括的ではありませんが、しばしば忘れられたり見過ごされたりしてきた、興味深い宝石学の情報がまとめられています。

記事の多くはすでに一般公開されており、Hathitrust、Internet Archive、またはその他のデジタルレポジトリなど、オンラインのデジタルライブラリで見つけることができます。 より最近の発行物は多くの場合、Richard T. Liddicoat宝石学図書館などの、図書館で見つけることができます。 これらの記事の要約は通常、ジャーナルや雑誌の出版社のウェブサイトに掲載されており、ほとんどの場合、記事全文をその出版社経由で購入できます。

GIA図書館の所蔵内容やアクセスについては、GIA カールスバッド図書館(library@gia.edu)までお問い合わせください。

An Account of the Pearl Fishery in the Gulph of Manar in March and April 1797(1797年3月から4月に行われるマンナール湾の真珠養殖場の記事) H.J. Le Beck、Philosophical Magazine(フィロソフィカルマガジン)、シリーズ1、Vol.5、No.20、335-350ページ(1800年)。 真珠養殖場についての初期の説明が記されています。 同記事はA Journal of Natural Philosophy, Chemistry and the Arts(ア・ジャーナル・オブ・ナチュラル・フィロソフィー・ケミストリー・アンド・アーツ)、Vol.3(3月)、542-547ページと、Vol.4(4月)、21-27ページに掲載されました(1801年)。

The Pearl Fishery(真珠養殖場)、R. Percival。 “An Account of the Island of Ceylon”(セイロン島の記事)、C. and R. Baldwin、ロンドン、 3章、59-73ページ(1803年)。 真珠養殖場とパールの回収に使用される手段の説明。

Particulars of the Pearl Fishery in the Bay of Condatschy(コンダスキー湾での真珠養殖場の詳細)、著者不明、Select Reviews of Literature and Spirit of Foreign Magazines(セレクトレビューズ・オブ・リテラチュア・アンド・スピリット・オブ・フォーリン・マガジンズ)、Vol.8、No.45、250-254ページ(1812年)。 1790年から1800年の間に行われたセイロンへの航海のフランスの記録に基づいた真珠養殖場の説明。

The Pearl Fishery of Ceylon(セイロンの真珠養殖場)、著者不明、Penny Magazine(ペニーマガジン)、Vol.2、No.70、474-476ページ(1833年)。 真珠養殖場についての短い説明。

The Pearl Fishery in Ceylon(セイロンの真珠養殖場)、著者不明、Saturday Magazine(サタデーマガジン)、Vol.2(1月5日)、5-6ページ(1833年)。 真珠養殖場についての短い説明。

Account of the Pearl Fisheries of the North-West Coast of the Island of Ceylon(セイロン島の北西海岸での真珠養殖場の記録)、J. Steuart、Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland(トランザクションズ・オブ・ロイヤルアジアティックソサエティ・オブ・グレートブリテン・アンド・アイルランド)、Vol.3、452-462ページ(1835年)。 マンナール湾周辺の真珠養殖場と、パールの回収のために使用される手段の説明。

The Pearl Fisheries of Ceylon(セイロンの真珠養殖場)、 P.L. Simmonds、Simmonds’s Colonial Magazine(シモンズ・コロニアル・マガジン)、Vol.3、127-135ページ(1844年)。 真珠養殖場についての説明。

On the Natural History of the Cingalese Pearl Oyster and on the Production of Pearls(シンガリーズ真珠貝の自然史と、パールの生産)、W.S. Dallas、The Annals and Magazine of Natural History(ザ・アンナルス・アンド・マガジン・オブ・ナチュラルヒストリー)、シリーズ 3、Vol.1、No.2、81-100ページ(1858年)。 真珠養殖場と、海水産貝の中の真珠の形成の説明。

“Ceylon − An Account of the Island”(セイロン島の記録)、J.E. Tennent、Vol.2、 9部、 7章、560-566ページ、Longman Green Longman Roberts(ロングマン・グリーン・ロングマン・ロバーツ)、ロンドン(1860)。 セイロン海岸で真珠貝を回収するために使われる方法の簡潔な説明。

On the Natural History of the Pearl Oyster of Ceylon(セイロンの真珠貝の自然史)、 E.F. Kelaart、The Technologist(ザ・テクノロジスト)、Vol.1、166-177ページ(1861年)。 真珠貝の生態とその生命の歴史についての議論。

The Pearl Harvest(真珠の収穫)、著者不明、Cornhill Magazine(コーンヒルマガジン)、Vol.14、No.80、161-173ページ(1866年)。 セイロンのパールと真珠養殖場の一般情報。

The Tinnevelly Pearl Fishery(ティネベリーの真珠養殖場)、C.R. Markham、Journal of the Society of Arts(ジャーナル・オブ・ザ・ソサエティ・オブ・アーツ)、Vol.15、No.747、256-260ページ(1867年) 1866年にその場所を検査した個人による、その地域の歴史の要約を含む、真珠養殖場に関する公開講演会のレポート。 同じ著者の著書:

The Tinnevelly Pearl-Banks(ティネベリーパールバンク)、The Technologist(ザ・テクノロジスト)、Vol.5(2月1日)、295-302ページ(1865年)、類似のレポートはAll the Year Round(オール・ザ・イヤー・ラウンド)、Vol.17、No.423、534-537ページ(1867年)に掲載されています。

Pearl Fisheries(真珠養殖場)、著者不明、“The World of Wonder”(ワールドオブワンダー)、193-194ページ、Cassell Petter Galpin(カッセル・ペタ—・ガルピン)、ロンドン(1873年)。 本書にはセイロンの真珠養殖場の短い説明が記載されています。

Pearl Fisheries(真珠養殖場)、E.I.N. Sammler、Arthur’s Illustrated Home Magazine(アーサーズ・イラストレーティッド・ホームマガジン)、Vol.42、No.7、408-409ページ(1874年)。 セイロンの真珠養殖場についての簡潔な説明。

The Fisheries of Southern India(南インドの漁業)、J.A. Boyle、The Calcutta Review(ザ・コルカタ・レビュー)、Vol.62、No.124、239-255ページ(1876年)。 著者はインドの南東海岸沿いの漁業区域について説明します。

Fishing for Pearls(パールを探して)、著者不明、Chambers’s Journal(チャンバーズジャーナル)、Vol.55、No.737、87-90ページ(1878年)。 パールとセイロンの真珠養殖場の簡潔な説明の一般情報。

Pearls and Pearl Fisheries(パールと真珠養殖場)、W.H. Dall、American Naturalist(アメリカンナチュラリスト)、Vol.7、No.7、731-745ページ(1883年)。 パールの回収が2000年前のローマ時代とまったく同様の方法で行われたことについてのコメントを含む、真珠養殖場についての説明。

“Pearls and Pearling Life”(パールと真珠採取の人生)、E.W. Streeter、George Bell & Sons(ジョージ・ベル・アンド・サンズ)、ロンドン、186-209ページ(1886)。 著者は、パールとセイロンの真珠養殖場の説明に関する一般情報を提供します。

The Tuticorin Pearl Fishery(トゥティコリン真珠養殖場)、E. Thurston、Nature Magazine(ネイチャーマガジン)、Vol.40、No.1025、174-176ページ(1889)。 インド南部トゥティコリン海岸沿いの町の近くの真珠養殖場についての説明。

“Notes on the Pearl and Chank Fisheries and Marine Fauna of the Gulf of Manaar”(真珠とチャンク養殖場と、マンナール湾の海洋動植物に関する記録)。 E. Thurston、Government Central Museum(ガバメント・セントラル・ミュージアム)、マドラス、116ページ(1890年)。 著者は真珠養殖場の技術的な説明を提供します。

Curiosities of Pearls(パールの不思議)、H.J. Gibbins、Gentleman’s Magazine(ジェントルマンズマガジン)、Vol.277、No.1965(9月)、306-315ページ(1894)。 セイロン沖の真珠養殖場に関する特定の情報を含む、パールについての一般議論。

Indian Pearl Fisheries(インドの真珠養殖場)、著者不明、Journal of the Society of Arts(ジャーナル・オブ・ザ・ソサエティ・オブ・アーツ)、Vol.44、No.2290、855-856ページ(1896年)。 養殖場と、そこで見つかるパールのタイプの簡潔な説明。

The Pearl Fisheries of Ceylon(セイロンの真珠養殖場)、W.A. Herdman、Popular Science Monthly(ポピュラーサイエンスマンスリー)、Vol.63(7月)、229-238ページ(1903)。 養殖場の歴史や生産と、発見されたいくつかのパールのタイプの詳細なレポートの要約。 養殖場は、プリニウスとクレオパトラに知られていたように、非常に大昔のものであり、最近になってポルトガル人、オランダ人とイギリス人の制御下にありました。 同じ著者の書籍: “Report to the Government of Ceylon on the Pearl Oyster Fisheries of the Gulf of Manaar”(マナール湾での真珠貝養殖場についてのセイロン政府へのレポート)、Royal Society London(ロイヤルソサエティ・ロンドン)、384ページ(1905年)。 後述のレポートの要約に関しては、次をご覧ください: The Ceylon pearl fisheries and their administration(セイロンの真珠養殖場とその管理)、Nature Magazine(ネイチャーマガジン)、Vol.69、No.1794、465-467ページ(1904年); The Ceylon pearl fisheries(セイロンの真珠養殖場)、Nature Magazine(ネイチャーマガジン)、Vol.71、No.1843、395-397ページ(1905年); The pearl fisheries of Ceylon(セイロンの真珠養殖場)、Nature Magazine(ネイチャーマガジン)、Vol.74、No.1907、57-58ページ(1906年); The natural history of the Ceylon pearl banks(セイロンパールバンクの自然史)、Nature Magazine(ネイチャーマガジン)、Vol.76、No.1968、271-272ページ(1907年)。

The Biological Results of the Ceylon Pearl Fishery of 1904, with Notes on Divers and their Occupation(ダイバーとその職業の記録を含む、1904年のセイロンの真珠養殖場の生物学的効果)J. Hornell、“Reports from the Ceylon Marine Biological Laboratory”(レポート・フロム・ザ・セイロン・マリン・バイオロジカル・ラボラトリ) Vol.1、39ページ。 著者は、養殖場とパールの回収に使用される方法について説明します。

The Lure of the Pearl(真珠の魅力)、F.C. Penfield、Century Magazine(センチュリーマガジン)、Vol.73、No.1、61-77ページ(1906年)。 セイロン沖の真珠養殖場と、真珠貝の回収に使われる方法についての説明。

Ceylon and Indian Pearl Fisheries(セイロンとインドの真珠養殖場)、G.F. KunzとC.H. Stevenson、“The Book of the Pearl”(ザ・ブック・オブ・ザ・パール)、Century Company(センチュリーカンパニー)、ニューヨーク、99-139ページ(1908年)。 著者は、真珠採取場について説明します。

The Pearl Fisheries of Ceylon(セイロンの真珠養殖場)、H.M. Smith、ナショナルジオグラフィックマガジン、Vol.23、No.2、173-194ページ(1912年)。 ダイバーがパールを回収する際に使用する船の数々の写真を含む、真珠養殖場に関する詳細で人気のある記事。

The Pearl Fisheries of Ceylon(セイロンの真珠養殖場)、F.H. Major、Overland Monthly(オーバーランドマンスリー)、Vol.61、No.6、521-531ページ(1913年)。 真珠養殖場に関する人気のある説明。

A Review of the Scientific Work on the Ceylon Pearls Banks from 1902 to 1912(1902年から1912年の間のセイロンのパールバンクでの科学的作業のレビュー)、J. Pearson、Spolia Zeylanica、Vol.8、 パート23、205-222ページ(1913年)。 10年間に渡って実施された真珠養殖場の科学的研究の概要。

The Ceylon Pearl Oyster Fisheries(セイロンの真珠貝養殖場)、J.A. Legge、Spolia Zeylanica、Vol.8、 パート23、195-204ページ(1913年)。 真珠養殖場に関する講演会のレポート。

The Pearl Fisheries of Ceylon(セイロンの真珠養殖場)、R.I. Geare、Scientific American Supplement(サイエンティフィック・アメリカン・サプリメント)、Vol.79、No.2035、4-5ページ(1915年)。 養殖場の歴史についての簡潔な説明。

“The Indian Pearl Fisheries of the Gulf of Mannar and Palk Bay”(マンナール湾とポルク湾におけるインドの真珠養殖場)、J. Hornell、Madras Fisheries Department(マドラス・フィッシャリーズ・デパートメント)、掲示 Vol.16、188ページ(1922年)。 真珠養殖場に関する技術的な説明。

An Account of the Pearl Fisheries of Tuticorin, March and April 1927(1927年3月と4月にトゥティコリンで行われる真珠養殖場に関する記事)、P.R. Awati、Journal of the Bombay Natural History Society(ジャーナル・オブ・ボンベイ・ナチュラル・ヒストリー・ソサエティ)、Vol.32、524-531ページ(1928年)。 出版情報は見つかりません。

The Portuguese and Pearl Fishing off South India and Sri Lanka(ポルトガル人と、南インドとスリランカ沖の真珠採取)、C.R. de Silva、South Asia: Journal of South Asian Studies(サウスアジア:ジャーナル・オブ・サウスアジアン・スタディーズ)、Vol.1、No.1、14-28ページ(1978年)。 出版情報は見つかりません。

The Pearl Fisheries of Sri Lanka(スリランカの真珠養殖場)、M.M.M. Mahroof、Australian Gemologist(オーストラリアン・ジェモロジスト)、Vol.19、No.10、405-412ページ(1997年)。 真珠養殖場に関連する歴史的な参考文献の最近の議論。

Dr. James Shigleyは、カリフォルニア州カールスバッドのGemological Institute of Americaの著名な研究員です。