ダイヤモンドの品質:4Cの短い歴史

10月 14, 2016

ダイヤモンドのカラー、クラリティ、カット、カラット重量は総称して「4C」と呼ばれており、その組み合わせがダイヤモンドの品質を定義し、最終的にその価値を決定する要因となります。 しかし1940年以前は、ダイヤモンドの品質を定義する統一された用語や項目はありませんでした。

1500年代、商人はダイヤモンドの価値の4つの要素に関して一貫性のないさまざまな用語を使用していました。 クラリティの説明は「without flaws(欠陥なし)」や「with imperfections(欠陥あり)」などと表現され、色を表すには「tincture(色み)」または「tint(色合い)」などが使われていました。また、カットを説明するには「make well(上出来)」や「made poorly(難あり)」などの用語が使用されていました。 重量を表すための「カラット」が、1500年代から現在まで一貫して使用されていた唯一の用語です。 こうしたさまざまな一貫性のない用語のため、宝石商が顧客に価値の要素について説明したり、顧客がそれらを覚えるのに簡単な方法がありませんでした。

20世紀初頭、小売宝石商であったRobert M. Shipleyはアメリカの宝石業界を専門化する業務に取り組みました。 そこで、意欲的な宝石商に正式な宝石学の研修を提供するために1931年にGIAを設立しました。 またShipleyは、GIAの卒業生で構成されている職業人の専門家組合、American Gem Society(米国宝石学会)を設立しました。

Shipleyはダイヤモンドの価値を評価する用語をカラー、クラリティ、カット、カラット重量に統一し、これを4Cと名付けました。それぞれの頭文字をとったこの名称は、学生や宝石商がダイヤモンドの価値を決定する要因を学んだり、覚えたり、説明するのに役立ちます。

Shipleyの指示の下、4Cという用語は、GIAの教材やAGSメンバーの小売業者のためにGIAが手配した広告を通じて、業界の専門用語の一部となりました。

宝石商への4Cに関する指導

Shipleyの初期の教材には日付が飛んでいたり抜けているページがあるため、彼がGIAで4Cを教え始めた正確な時期は不明ですが、戦時中の1940年代初期の新聞記事にすでにこの用語は登場していました。 カールスバッドにあるRichard T. Liddicoat宝石図書館情報センターのアーカイブで所蔵されているGIAの教材で4Cが最初に記載されているものは、1949年の教材であり、 以下がその文面です。

「これらの主要な特性は、筆者[Shipley]がAGSの学生に広告を用意した際に初めて用いたように、ダイヤモンドの価値におけるカラー、クラリティ、カット、カラットサイズ、すなわち4Cとして記述することができる。」

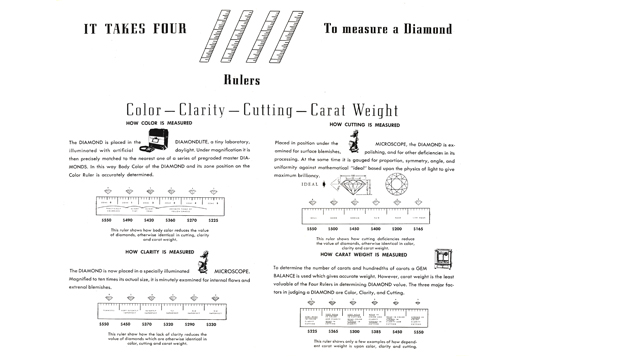

GIAの学生は「ダイヤモンドをこれら4つの基準に基づいて測定することにより、ダイヤモンドの価値をどのように比較することができるかを説明する」4Cに関するGIAの教材で使用される最初のチャートを作成するのに協力しました。また、この用語は1951年にAGSの冊子『Diamonds(ダイヤモンド)』にも登場し、引き続きGIAとAGSの資料の一部となっています。

4Cのメッセージを広める宣伝

1940年、GIAはダイヤモンドに対する関心を高める目的でデザインされた広告を作成するためにデビアスとの提携を始めました。 宝石商は、早くも1941年にニュース記事で4Cという用語を使用するようになりました。

その後、ShipleyはN. W. Ayer & Son(デビアスを宣伝していた米国の広告会社)の講師、Gladys Babson-Hannafordを全国の宝石商に派遣させ、顧客に4Cについて説明する方法を宝石商に指導させました。 1947年にスタートさせた彼女の指導の旅では、「ダイヤモンドの価値を決める4つの要因があり、それを4Cと呼ぶと説明する」ように 宝石商を指導しました。

N. W. Ayer & Sonは、1954年に『The Jewelers’ Circular-Keystone(ジュエラーズ・サーキュラー・キーストーン)』(現JCK誌)で「Secrets of the Diamond Expert(ダイヤモンド専門家の秘密)」を執筆しました。 この記事は4Cに焦点を当てており、提示された資料は1947年に指導された内容から進化しているようです。 記事の小見出しによると、これは「消費者に向けて宝石商が用いるべき表現」として意図されたものでした。

デビアスは4Cに関連した広告キャンペーンを支援しましたが、デビアスが全国の雑誌の広告キャンペーンでこの4Cという用語を採用した1962年の8月になってようやく、この用語は一般的になりました。 この広告キャンペーンで、ピュリティという用語の代わりに、Shipleyの考案した用語のクラリティ( 'C'で始まる単語)を使い始めました。

現在では、ダイヤモンドの品質の4Cは、世界中でいかなるダイヤモンドの価値も判定することのできる4つの資質を表す普遍的な用語となっています。 GIAが開発したグレーディング基準や慣行と合わせて、それぞれの頭文字をとったこのシンプルな名称があることによって、ダイヤモンドの品質が世界共通の表現で示されることとなり、ダイヤモンドの購入者が購入する製品に関して正確な知識を持つことができます。

カールスバッドのGIAの研究員Al Gilbertsonは、ラウンドブリリアントダイヤモンドのためのGIAカットグレーディングシステムを開発したチームの一員です。また、『American Cut – The First 100 Years(アメリカン・カット - 最初の100年)』の著者でもあります。それぞれの頭文字をとってGIAが名付けた4Cと呼ばれるこの名称に関する情報は、同書から抜粋し、更新されています。