刚玉附生合成红宝石的分析

六月 25, 2015

这些样本为紫红色至红色,从1.40 至 2.17 克拉不等。

GIA 宝石学家使用了传统显微镜、傅立叶变换红外光谱 (FTIR) 和激光剥蚀电感耦合等离子体质谱仪 (LA-ICP-MS) 对它们进行了分析。

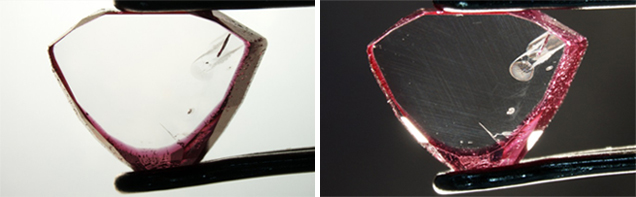

通过放大可观察到附生与晶种之间的界面显示出三角形生长标记、近平行条纹和“热波”状构造。 附生还含有大量的助熔剂内含物。 天然晶种的特性包括弥合裂缝、热变晶体和交叉针状物。

三个样品被加工成晶片,用于对其微量元素化学性质进行 LA-ICP-MS 分析。 为便于比较,作者还收集了一些有代表性的合成红宝石晶体(一种为助熔剂生长型 Douros样本,一种为热液样本)的化学资料。

根据显微镜观察结果同时也为了便于分析,作者将样本分成了两组,分别为“I 类”和“II 类”。I 类的天然晶种和合成生长物之间无明显边界,通常只限于桌面刻面。 II 类样本中有许多更厚的合成附生,两者间具有明显的“尘封”交界面。

通过 LA-ICP-MS 分析发现, I 类样本中的晶种具有天然刚玉的代表性微量元素化学特性,而合成附生则缺乏钒、铁和镓等元素,但具有更高的铬含量(高达 6,784 ppma),此外还有天然刚玉中不常有的重元素,如钼、铑和重金属铂。

分析发现 II 类样本中合成附生中的铬含量甚至更高(达 10,353 ppma),但与 I 类样本不同的是,它还含有天然刚玉具有的元素,如,镁、钛、钒、铁和镓。 此外还含有锰、镍、锌和铂。 这表明它与 I 类样本的的生长条件不一样。 天然晶种的微量元素化学性质与所述 I 类样本非常相似。

在这两种样本中,合成附生与作为对照物的热液(俄罗斯)合成品和助熔剂生长型 (Douros) 合成红宝石没有相关性。

作者进行了谨慎的总结,以免被天然晶种刚玉中的内含物所误导,同时对整颗宝石进行了仔细检验,以免遗漏合成生长物中的任何典型内含物。