附着在贝壳上的斑珠母贝(婴儿珠)有核养殖附贝珍珠

四月 25, 2017

简介

斑珠母贝是珠母贝属最小的软体动物,最宽处平均 40 毫米。 该软体动物出自太平洋,包括在北部库克群岛中的彭林岛附近水域(Strack, 2001)。 斑珠母贝可生成小型天然珍珠,又称为“婴儿珠”,颜色从黄色到橙色(“金色”)、粉红色、绿色、白色、黑色和灰色,直径通常在 4-5 毫米(Buscher,1999年)。 有时会发现天然附贝珍珠*,通常被称为“普库”(Strack,2001 年)。

这篇资料描述了产自库克群岛最北环礁彭林岛(图 2)的四颗斑珠母贝养殖附贝珍珠(图 1)的特性。 该养殖附贝珍珠是由Taruia Matara(泰鲁阿·马塔拉)先生养殖的,他还于二十世纪九十年代初在彭林岛附近水域用珠母贝试验养殖了珍珠。 他的斑珠母贝试验发生在二十世纪九十年代末。 然而,后者并不成功,只养殖成了几个样品,其中四个由位于阿拉伯联合酋长国沙迦的澳洲纯珍珠组织的Umit Koruturk(于米特·科鲁蒂尔克)先生捐赠给了美国宝石研究院(GIA)。

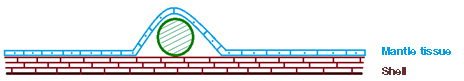

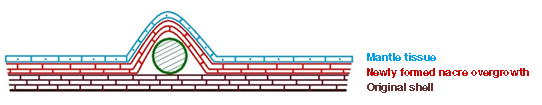

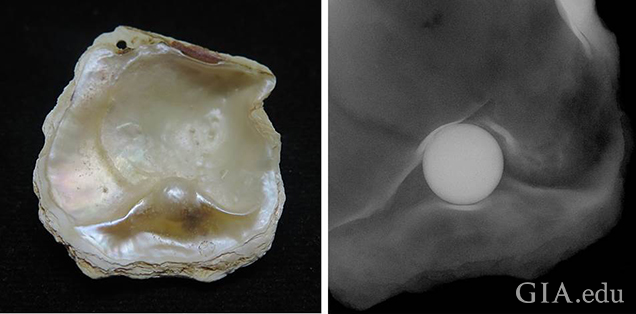

所提供的养殖附贝珍珠包裹了一颗淡水珠作为珠核。 与通常的养殖附贝珍珠生产方法一致,将珠子放置在贝壳内位于贝壳内表面与覆盖的外套膜组织之间(图 3)。 这使得外套膜组织中的上皮细胞可以分泌珍珠层到珠子表面 (Strack,2001年; 图 4) 。

材料和方法

我们研究了四个附着有核养殖附贝珍珠的斑珠母贝。 贝壳大小分别约为 49.03 毫米 x 48.94 毫米、41.51 毫米 x 40.45 毫米、38.43 毫米 x 38.53 毫米,和 39.05 毫米 x 35.50 毫米,重量分别为 12.92 克、7.97 克、6.74 克和 5.42 克。 我们采用了大量常用珍珠分析方法来检测样品。 所采用的这些技术帮助确定了珍珠的特征、形成环境、可能采用的处理方法以及可能的软体动物来源。 使用一台配备东芝图像增强器的 Matrix-FocalSpot XT-3 系列实时 X 射线(RTX)机(电压 90 kV,电流 0.18 mA)对珠核的性质进行了鉴别。 然后使用 FocalSpot Verifier PF-100 型 FSX-PF100 X 射线荧光设备(电压 100kV,电流 3.2 mA)来提供贝壳和珠核形成环境的信息,因为海水和淡水材料暴露于 X 射线下时的反应不同(Hänni 等人,2005年)。 最后,使用配备 NIS 元件显微摄影软件的尼康 SMZ18 显微镜和佳能 G16 相机记录样品的外观。 前者与 GIA 双目宝石显微镜一起用于观察可能接受过的处理的任何证据,并用于支持其他测试产生的一些结论。

结果

对该贝壳及其附贝珍珠,连同其他珠母贝属的贝壳一起拍摄了照片,以便展示该贝壳相对于其他物种贝壳的大小,同时捕捉更加明显的外部特征(图 5)。 理论上讲,养殖珍珠比天然珍珠看起来"较新",虽然新发现的天然珍珠仍然会不时出现在市场上。 因此,大多数养殖珍珠表面的磨损度都不太会像一些天然珍珠那样。 珍珠的外观通常还与其贝壳的外观有关(Southgate 和 Lucas,2008年) 。 例如,"金色珍珠"主要源自于贝壳呈现一定程度黄色的软体动物(Strack,2001年)。

本研究主要探讨附着在其宿主上的有核养殖附贝珍珠。 绝大多数有核养殖珍珠形状为圆形至近圆形(Strack,2001年)。 所检测的样品因其与贝壳相会处的不均匀边缘而更多地呈现出巴洛克到半巴洛克风格,但是其主体更接近近圆形 (图 6)。

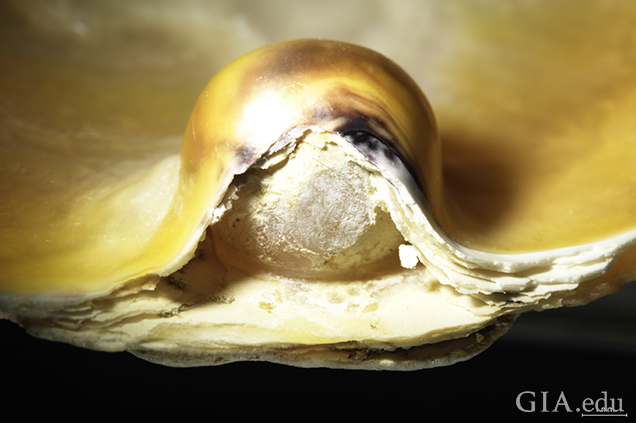

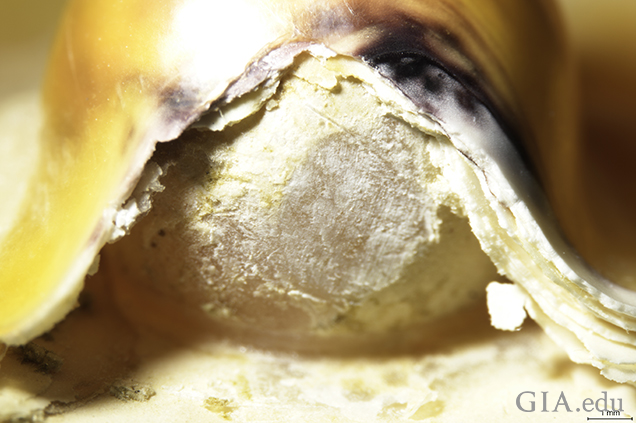

为了更清晰地观察细节,我们运用了显微摄影来捕捉样品的细微特征。 有一个样品尤其引入注意︰ 一颗附贝珍珠,在珍珠层附生物和宿主贝壳之间具有一个大开口,让珠核清晰可见(图 7 和图 8)。

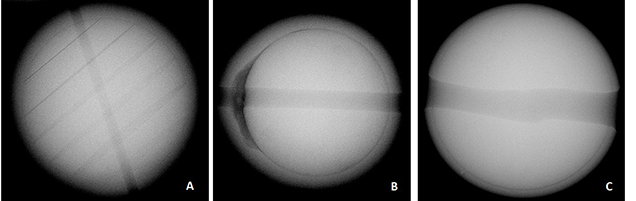

虽然珍珠外观在珍珠检测中非常有用,但是内部结构才是宝石学家们在下结论时最终需要考虑的 (Sturman,2009年) 。 各种 RTX 和 X 射线计算机断层摄影术设备正是用于此目的,对于大多数有核养殖珍珠的鉴别,其结构可以一目了然。 通常情况下,有核养殖珍珠会在珠核和周围的珍珠层之间呈现出清楚的分界,而珠核和珍珠层附生物对射线的阻隔性是不同的(Wehrmeister 等人,2008年)。 在某些情况下,当珠核相对检测器或胶片(在现在的罕见情况下)的方向正确时,即可看到贝壳珠核内的明显条带(图 9)。

此研究中检测的四个样品展示出明显的边界,同时其珠核及周围珍珠层对射线的阻隔性均显而易见。 RTX 图像明确证明了它们是自然地附着在贝壳上的。 侧面拍摄的 X 射线图像(图 10)证明珍珠层覆盖了每个珠核,且与贝壳宿主表面融合,没有任何会暗示该贝壳被处理过的接头或边界。 全部都是明显自然附着的养殖附贝珍珠。

当以图 11 中的方向照射 X 射线时,可以看见非常清晰的白色圆形形状。 这与 X 射线必须透过密度高得多的材料体积有关(相比贝壳较薄的部分)。 因此,珠核和珍珠层附生物就显示成一个整体,将可能需要较高的放大倍数(缩放工作)、重新聚焦和调整对比度才能再次清晰地观察到珠核和珍珠层之间的边界。

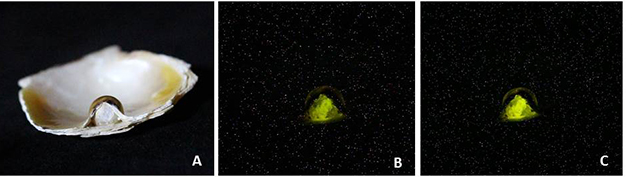

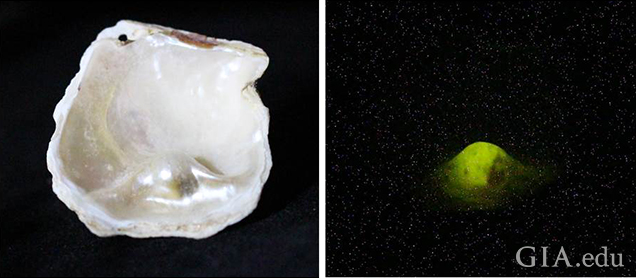

我们使用 X 射线荧光设备确定了贝壳及其附贝珍珠形成的环境,其结果通过设备内部的相机进行了拍摄。 图 12 和图 13 显示了所研究的两个样品对 X 射线荧光的反应,图片显示不同组分之间具有明显的变化。 观察到从珠核中发出强烈的绿黄色荧光。 最强的荧光来自珠核,因为养殖珍珠产业绝大多数使用的淡水贝壳(大多产自美国)含有足量的锰,可与 X 射线反应(Hänni 等人,2005年) 。 在含极少或不含锰的海水区域,明显没有此反应,这在图 12 的三张图片中尤其明显,图中暴露的珠子反应发出强烈的绿黄色光,而周围的珍珠层几乎无反应。 珍珠层区域之所以通常显示较弱的黄绿色荧光,是因为覆盖着的无反应活性的 SW 珍珠层部分掩藏了珠核的荧光。

X 射线荧光法是宝石学实验室可用技术库中的一个有用的测试方法。 珠核及其珍珠的反应可能根据珍珠层厚度的不同而变化,其主要原因有两个。 第一,珍珠层附生物的厚度;第二,淡水珠核自身的荧光度,因为并不是所有珠子的荧光强度都相同。 当考虑到这两个点,就应该容易理解:具有较薄珍珠层的珠子较具有较厚珍珠层附生物的珠子往往会产生更强的反应,而显示微弱荧光的淡水珠,如果被包裹在厚得足以完全压制荧光的海水珍珠层中,则可能完全显示不出荧光。

结论

斑珠母贝(婴儿珠)有核养殖附贝珍珠的存在,证明了在其生产方面取得了有限的成功。 然而,同样很明显的是,我们不应期望很快看到这个产品出现在市场上。 虽然有核养殖附贝珍珠在市场上提供了一款替代产品,但是要想畅销,还需要具有较高的品质。 遗憾的是,在彭林岛上用斑珠母贝壳进行的实验并没有产生适当的高品质终端产品,因此很明显由于种种原因它们被停产。 非常有趣而值得一提的是,为开发该种有核养殖附贝珍珠而开展的工作,以及对捐赠给GIA的四个样品的科学分析取得的结果,均证实它们的鉴定与几乎所有有核养殖附贝珍珠一样是简单直接的。 它们明显的外部特征是其鉴别的首要线索,因为附贝珍珠的尺寸与其小宿主相关,而其尺寸有些不同寻常。当然,一个样品的看上去像是珠核的珍珠,后来通过 RTX 得到了确认,余下的三个样品同样也得到了确认。 RTX 结果清楚地显示出在养殖过程中使用的贝壳珠核的特征圆形轮廓。 最后,产自淡水的珠核与大多数海水养殖珍珠的一致性通过观察其接受 X 射线暴露后的发光反应而得到了确认。 从此项研究中获取的信息表明,斑珠母贝有核养殖附贝珍珠确实存在,但是只是在试验基础上。 据作者所知,甚至是在询问了此最小型珠母贝所产天然珍珠的主要交易参与者之后,认为不存在任何形式的商业有核养殖斑珠母贝珍珠。

免责声明

“附贝珍珠”一词在这篇文章中随处可见,贸易中也通常以这种方式形容此类产品。 但是,正确的命名中不应包含“珍珠”一词,因为严格来说,这类贝壳中形成的物品并不是“珍珠”。 附贝珍珠是在软体动物体内的珍珠囊中形成的,然后移动到贝壳内,被大量珍珠层包裹起来。

Kessrapong 先生和 Lawanwong 女士是 GIA 曼谷珍珠鉴定部门的分析师。 Sturman(斯特曼)先生是在曼谷的 GIA 全球珍珠服务部高级经理。

作者特此感谢澳洲纯珍珠组织的 Umit Koruturk 先生捐赠样品给 GIA,同时感谢 Celestine 女士提供 Taruia Matara(泰鲁阿·马塔拉)先生在彭林岛水域进行养殖试验的信息。

Buscher E. (1999) 宝石资讯︰ 产自北库克群岛的天然珍珠。 《宝石与宝石学》第 35 卷,第 2 期,147–148 页。

Hänni H.A., Kiefert L., Giese P. (2005 年)。 X 射线发光法,珍珠鉴定方面的宝贵试验。 Journal of Gemmology(《宝石学杂志》),第 29 卷,第 5/6 期, 325-329 页。

Hänni H.A., Kiefert L., Giese P. (2005 年)。 X 射线发光法,珍珠鉴定方面的宝贵试验。 Journal of Gemmology(《宝石学杂志》),第 29 卷,第 5/6 期, 325-329 页。

Sturman N.(2009 年) 无核养殖珍珠的显微摄影结构,https://www.gia.edu/gia-news-research-NR112009。

Wehrmeister U., Goetz H., Jacob D.E., Soldati A., Xu W., Duschner H., Hofmeister W. (2008) 通过计算机 X 射线显微摄影实现养殖珍珠内部结构的可视化。 Journal of Gemmology(《宝石学杂志》),第 31 卷,第 1/2 期,第 15–21 页。